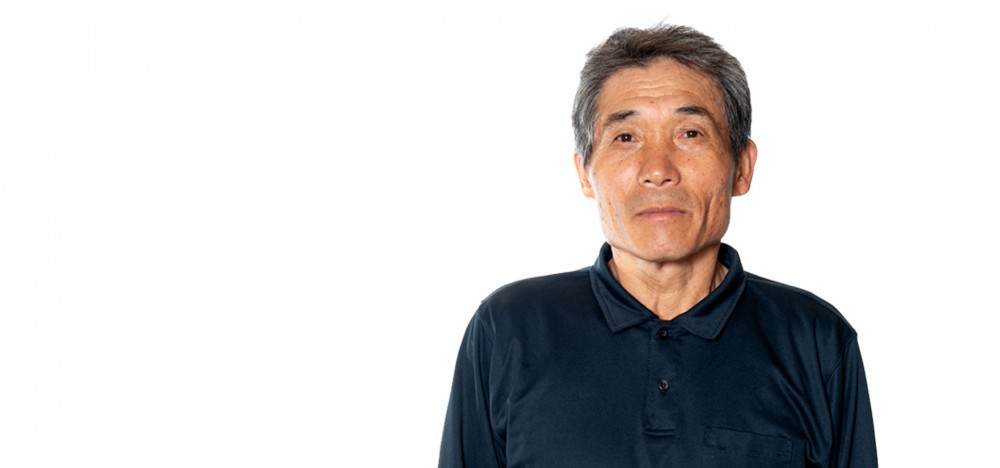

Hiroshi Omori

2019大森博さん 令和元年度産商品ページ

令和元年度、熊本南阿蘇産。大森博さんが作る、自然栽培米。

この商品の生産情報

生産者

大森博

生産地

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽

品種

ササニシキ

農薬の使用

使用なし

肥料の使用

使用なし

農薬不使用の年数

9年目

化学肥料不使用の年数

9年目

肥料不使用の年数

6年目

育苗

「ぜひ苗を見ていってください!今年は自信があります!」

2019年5月11日、大森さんの苗代に訪れると、不織布を剥がしたばかりのササニシキの苗の姿がありました。なるほど、今年の苗は順調に伸びているようですし、端から端まで生育が揃っていますね。「いや〜、これまでで一番良い苗が出きました」と早くも達成感を感じておられます。

米作りは昔から「苗半作」、つまり苗作りが米作りの半分ほどの重要度を占めると言われてきましたが、無農薬栽培米に関しては「米7〜8作」です。苗の出来でその後の除草作業にいかに早く取り掛かることができるか、いかに早く深水にできるかが鍵となります、

田植え

5月22日、田植えを行いました。

南阿蘇村を二分する白川のほど近くにある大森さんの田んぼに着くと、ちょうど田植えを始められたところでした。

「ちょっと葉先が焼けたばってん、よか苗でしょ」

苗丈は20cmほどあるでしょうか。ここ数日ほど高冷地の春の気候とは思えない高い気温が続いたため、少し葉先が黄色くなっておりますが、これは許容範囲。植えればすぐに戻ります。

今田植えを行っている田んぼには「ジャンボタニシ」というタニシが棲み着いておりますが、これが非常に厄介者。食欲旺盛なこの大きなタニシは、田植えしたばかりの苗を食べてしまうのです。水が溜まってなければ動かない性質があるので、田植え直後から水を落として食害を防ぎます。

苗がある程度大きくなるとジャンボタニシに食べられなくなるため、水を徐々に深くしていきますが、上手くいくとジャンボタニシは稲は食べずに雑草だけを食べるため、除草作業なしで除草を行うことができます。

稲刈り

9月16日。長野訓之さんの稲刈りの取材のため喜多ライスセンターへ行くと、大森さんの姿がありました。

聞けば大森さんもこれから稲刈りを行うとのこと。長野さんの稲刈りの取材が終わり次第、大森さんの稲刈りへ向かうことにします。

午前11時を少し回った頃、大森さんの田んぼへ到着。3周目を刈り始めたところです。しかしよく見ると、途中、田んぼの真ん中を突っ切って稲を刈っておりますね。

「下から水が湧いてるのでコンバインが入れんとですよ」

見れば、道路沿いの一部分はぬかるんでいるどころか、水が1〜2cmほど溜まっている状態となっています。コンバインはクローラーのため走破性は高いものの、ここまで水が入っていてはさすがに立ち往生しかねません。阿蘇では熊本地震以降、地下水が湧いてきたり用水路に亀裂が入ったりして、年中ぬかるんでいる田んぼが多くなっております。大森さんも用水路はセメントで補修したものの、地下水まではどうすることもできず、せいぜい溝を掘って水を逃がすくらいです。いざとなったら手刈りしかありませんが、かなり大変な作業になりそうです。

今年は春の気温がいまいち上がらなかったものの、7月になると昨年と同じく猛暑となり気温も上がったため、見たところ稲の生育も良いようですね。

写真右のあたりに水が溜まっている

写真右のあたりに水が溜まっている

籾をコンテナの移す数分間が休憩タイムだ

籾をコンテナの移す数分間が休憩タイムだ

掛け干し

稲刈り中の田んぼのすぐ近くにある別の田んぼには、掛け干し中の稲がありました。すでに葉の緑は失われており、乾燥が順調に進んでいるようです。

今では珍しい、というかこの辺りでは大森さんしかやっていない掛け干しですが、やはり日本の農村には掛け干しの風景がよく似合います。一方で、稲干し台はアルミ製となっており、竹製や木製の脚よりも風で倒れにくく、軽くて丈夫になっております。昔ながらの掛け干しの道具も着実に進化しているというのも、なんとも面白い話です。

熊本阿蘇産 無農薬栽培米

熊本阿蘇産 無農薬栽培米 古代米・雑穀

古代米・雑穀 季節の商品

季節の商品 穀物・野菜

穀物・野菜 お味噌

お味噌 阿蘇の漬物

阿蘇の漬物 お茶

お茶 加工品・調味料

加工品・調味料 ひばり工房

ひばり工房