Asononaka Store

2019阿蘇のなかストア 令和元年度産商品ページ

令和元年度産、熊本阿蘇産。阿蘇のなかストアが作る、無農薬・無施肥の自然栽培米。

この商品の生産情報

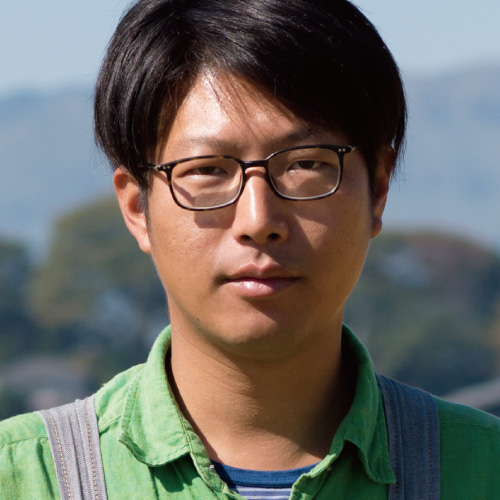

生産者

阿蘇のなかストア

品種

ササニシキ、コシヒカリ、ぴかまる

生産地

ササニシキ / 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨

コシヒカリ / 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨

ぴかまる / 熊本県阿蘇市一の宮町宮地、中通

農薬の使用

使用なし

肥料の使用

使用なし

農薬不使用の年数

ササニシキの圃場 / 28年目

コシヒカリの圃場 / 2年目

ぴかまるの圃場 / 3〜6年目

化学肥料不使用の年数

ササニシキの圃場 / 28年目

コシヒカリの圃場 / 2年目

ぴかまるの圃場 / 3〜6年目

肥料不使用の年数

ササニシキの圃場 / 5年目 ※それまでは有機肥料を使用

コシヒカリの圃場 / 2年目

ぴかまるの圃場 / 3〜6年目

今年の米作り

2019年、令和最初の米作りが始まりました。

今年は「ササニシキ」「コシヒカリ」に加えて「ぴかまる」という品種を作ります。これはいわゆる「低アミロース米」という品種で、冷めても固くなりにくいモチモチとした食感が特徴となります。ササニシキは昔ながらのさっぱりとした味わいとが特徴ですので、ぴかまるとササニシキは対照的な品種となります。コシヒカリはご存知の通り、日本で一番有名な品種です。

事前準備

種籾の準備

稲の種籾は病原菌を持っている可能性があるので消毒する必要があるのですが、無農薬栽培ではもちろん農薬は使用しませんので、60度のお湯に10分漬けることで消毒する「温湯消毒」を行います。当店はこの温湯消毒の機械「湯芽工房」を持っておりませんでしたので、これまでは南阿蘇の喜多ライスセンターに借りに行ってたんですが、今年、ようやくこの湯芽工房を購入しまして、社内で温湯消毒ができるようになりました。

催芽もできる!

当店が購入した「湯芽工房」ですが、ちょっとお高めの上位グレードを買ったので、温湯消毒機能に加えて「催芽機能」もついております。

籾は種撒きする直前に30度のお湯に数時間浸すことにより出芽を揃えることができるのですが、当店ではこれまで風呂にお湯を張って催芽を行っておりました。しかし当然お湯もだんだん冷めてくるわけで、思ったよりも出芽が揃わないこともしばしばでした。しかし今回専用機により、ヒーターを使って30度ピタリで催芽できるようになったので、1mmの芽がムラなく出揃う完璧な出芽となりました。

専用機を使ってお湯だけで消毒を行う

専用機を使ってお湯だけで消毒を行う

消毒が終わったら冷水に浸してすぐに冷やす

消毒が終わったら冷水に浸してすぐに冷やす

苗代の準備

苗代作りは例年通りで特に変わったことはないのですが、今年はササニシキの苗だけ「トンネル」を作りました。並べた苗箱の上に保温保湿、鳥害防止のための不織布をベタ掛けするのは他の品種と同様ですが、ササニシキだけはさらにビニールをトンネル状に掛けることにしました。

これはこれまでの経験上、ササニシキの苗は低温に敏感で、外気温5度の中で不織布だけで育苗すると低温障害でそれ以降苗の伸びが極端に悪くなる傾向が見られたための対策です。ササニシキって元々は「東の横綱ササニシキ、西の横綱コシヒカリ」と言われたほどメジャーな品種だったのですが、1993年の冷害で記録的な不作となったため、生産量が激減したという過去を持っております。これはつまり、品種として「寒さに弱い」というわけで、それはそのまま育苗にも当てはまり、コシヒカリ感覚で育苗するといつまで経っても苗が伸びません。

もちろん、育苗中に施肥を行うとずいぶん違うのでしょうが、田んぼにはもちろん、育苗中にも一切肥料を使用しない「無施肥栽培」だと、苗は主に光と気温と水温だけで育てる必要があるので、非常にデリケートに扱う必要があります。

トンネルの効果はなかなかのもので、ちょっと苗が徒長(伸び過ぎ)してしまうんじゃないか、というぐらい過保護に育てた結果、田植え時にはちょうど良い感じに苗が伸びました。

苗箱を4列ずつ並べて不織布を掛けていく

苗箱を4列ずつ並べて不織布を掛けていく

その後水を入れて籾にたっぷり水を含ませる

その後水を入れて籾にたっぷり水を含ませる

ササニシキの苗にはビニールトンネルを設置

ササニシキの苗にはビニールトンネルを設置

草丈20cmの田植え前の苗

草丈20cmの田植え前の苗

田植え

今年はわりと順調でした

昨年は代掻きハローが壊れ、田植えを始めたら田植え機が壊れ、と、非常にトラブルが多かったのですが、今年は3〜4月にハローと田植え機の整備をやっておいたので、大きなトラブルもなく順調に代掻き〜田植えが完了しました。やっぱり農業は段取り8分、仕事2分ですね。

阿蘇山麓の田んぼで一人で田植え中

阿蘇山麓の田んぼで一人で田植え中

今年は苗コンテナを買ったので運ぶのも楽

今年は苗コンテナを買ったので運ぶのも楽

除草

雨が降らねぇ・・・

今年って梅雨がありませんでしたよね?

お米の無農薬栽培って水がキーになるんですが、はっきり言って田んぼに常に水がたっぷり入ってれば雑草なんてまるで問題にならないんですよ。結局、草がボーボーになる田んぼって水が少ないから、地表面が露わなって、雑草に酸素が供給されて繁殖するわけで、田植え後から45日間、水が深さ10cm入っていれば除草機だけで完全に草を抑えることができるのです。

しかしいつも水をジャブジャブ使える田んぼって意外に少ないもんなんです。地下水の豊富な阿蘇であっても、どこも農業用水は共用なので、自分が水を使いすぎると下のほうの田んぼに水が流れなくなるわけで、我慢しながら水をチビチビ入れるんですね。

それでも梅雨に入って毎日雨が降れば常に田んぼに水が溜まる・・・はずなんですが、今年は5月に全く雨が降らず、梅雨に入ってもほとんど雨が降らなかったため、水の少ない田んぼは雑草がボーボーになってしまいました。中には水が来ないため田植えが出来ず作付を諦めた田んぼもあり、水不足は無農薬栽培の農家ならずとも、全ての米農家にとって深刻な問題となっております。

除草は今年も常用の8条除草機を使用。米の無農薬栽培って面白いもんで、水が多く常に水を入れ放題な田んぼは除草機を3回掛けただけで全く雑草はなく、一方で水が少ない田んぼは除草機を15回掛けたのに悲惨なほど雑草が繁殖しており、同じように米作りをしてるのに水ひとつでなんでここまで差が出るんだろうと思いますね。

「我田引水」、昔は田んぼの水の使用を巡って農家同士で殺し合いまで起きていたそうですが、そりゃ昔はみんな無農薬栽培ですからね。水に命をかけるのも無理はありません。

今年も8条の常用除草機で除草します

今年も8条の常用除草機で除草します

これだけ水が入っていれば苦労はない

これだけ水が入っていれば苦労はない

今年のイノシシ

昨年は1haぐらいイノシシに荒らされた当店の田んぼですが、今年は面積でいうと30aぐらい荒らされました。

イノシシに侵入されないよう電柵の見回りを強化したのですが、一度電柵の越え方を覚えたイノシシには電柵なんて何の意味もなくなり、毎日のようにどこからか侵入されるので、今年は一部に鉄柵(ワイヤーメッシュ)を設置しました。これならいくら力の強いイノシシといえど、ちょっとやそっとでは侵入できません。

ワイヤーメッシュの設置以降、侵入は格段に減ったので効果は抜群だったのですが、ネックはやはり価格。今年は特に侵入の多かった50mほどの箇所を鉄柵に変えたのですが、これで費用(ワイヤーメッシュ、支柱、結束線)が約5万円。田んぼが1haで周囲400mあるので、合計で50万円ほど費用がかかります。はっきりいって、今年のこの田んぼの利益はこの鉄柵のために消える、それくらいの費用です。イノシシの来ない田んぼには一切必要のない費用ですのでアホらしいといえばアホらしいのですが、電柵ではもうどうしようもありません。せめて電柵同様、半額補助が出れば設置しやすくなるのですが。

しかし、イノシシにやられて米作りをやめるお年寄りがいるのも分かりますね。当店では他にも田んぼがたくさんあるからいいのですが、ここしか田んぼがなくて、その田んぼが稲刈り直前に全面イノシシに荒らされたら、もう心が折れてしまうのは無理もありません。

イノシシに倒された稲

イノシシに倒された稲

ワイヤーメッシュと電柵の二段構え

ワイヤーメッシュと電柵の二段構え

稲刈り

稲刈りは10月5日、ササニシキから開始です。今年も笠野ファームに稲刈り、乾燥調整を委託しております。

ササニシキは倒伏(稲がベタリと根本から倒れる)に弱いのですが、今年はやってくる台風がことごとく逸れたおかげで全く倒伏もなく、スイスイと稲刈りが進みます。

前述の通り、水の少ない田んぼではヒエがかなり生い茂ってしまいました。ヒエはどんなに生えてもお米そのものの品質や食味には全く影響はありません。しかし、あまりにヒエが多すぎると種がお米に混入してしまいますので、当店では念の為、色彩選別機というお米の異物を排除する選別機を笠野ファームで1回、当店でさらに1回と、合計2回掛けております。石抜き機も通しておりますので、雑草の種、小石など、異物はほぼ除去できていると思います。

来年の米作りとしましては、やはり「水の少ない田んぼの雑草をいかに抑えるか」を考えなければいけません。これから離農する農家が増える中で、当店が受け持つ田んぼは必ずしも水の多い田んぼではないでしょう。しかし、「どんなに条件が悪い田んぼでも農薬を使わず米を作る」、これがこれからの時代に求められる有機米農家だと思います。まだまだ発展途上も甚だしいですが、一年一年、何とかやっていきたいです。

晴天の下、ササニシキを稲刈り

晴天の下、ササニシキを稲刈り

フレコンに入れて一度に2.5〜3tずつ運ぶ

フレコンに入れて一度に2.5〜3tずつ運ぶ

熊本阿蘇産 無農薬栽培米

熊本阿蘇産 無農薬栽培米 古代米・雑穀

古代米・雑穀 季節の商品

季節の商品 穀物・野菜

穀物・野菜 お味噌

お味噌 阿蘇の漬物

阿蘇の漬物 お茶

お茶 加工品・調味料

加工品・調味料 ひばり工房

ひばり工房