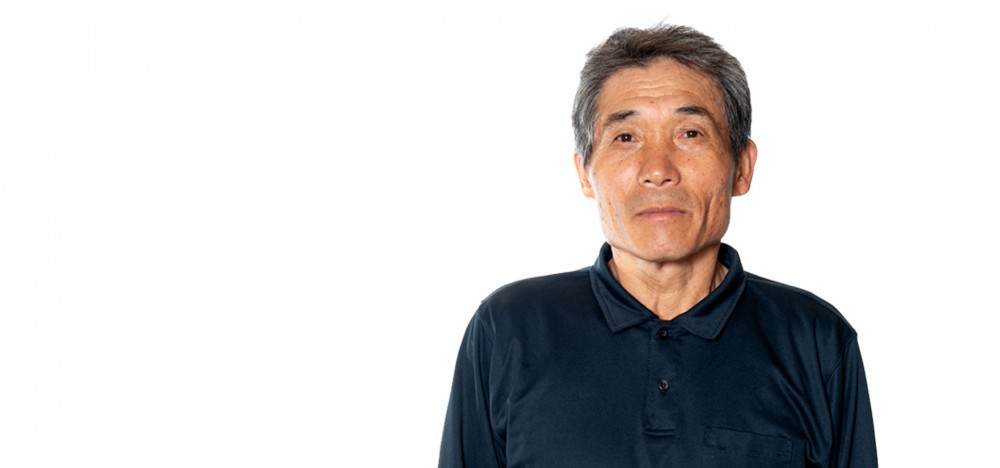

Takayuki Ogata

2017緒方孝行さん 29年度産商品ページ

平成29年度、熊本南阿蘇産。緒方孝行さんが作る、無農薬・無施肥栽培のイセヒカリ。

この商品の生産情報

生産者

緒方孝行

品種

イセヒカリ

生産地

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽

農薬の使用

使用なし

肥料の使用

使用なし

農薬不使用の年数

5-6年目

肥料不使用の年数

5-6年目

化学肥料不使用の年数

15年以上

イセヒカリについて

1989年、伊勢地方を襲った強い台風により伊勢神宮の神田で栽培していたコシヒカリは完全に倒伏しました。しかし、その中に2株だけ倒伏せずに直立していた株がありました。その株の籾を採取し、栽培したのが「イセヒカリ」です。

コシヒカリの突然変異種であるこの品種は、その発見の経緯からも分かる通り、倒伏に強いのが特徴です。稲は倒れると、当然倒れた下側の葉は影になり光合成ができなくなります。しかし、倒伏に強い=倒れないということは、全方向から光合成をきちんと行うことができるので登熟が進み、美味しいお米ができるのです。

また、イセヒカリは硬質米であり、コシヒカリ系のお米の割にはベチャベチャせずにしっかりとした歯ごたえがあります。品種特性としてたんぱく含量が低いこともあり、非常に良食味であることがイセヒカリの最大の特徴です。

その由来からイセヒカリは別名「神の米」とも言われており、伊勢神宮では現在でもイセヒカリを御神米として神様に奉納しております。

種まき・育苗

4月10日、緒方孝行さんがイセヒカリの種まきを行いました。昨年まではヒノヒカリも作っておりましたが、今年度は食用のうるち米は全てイセヒカリを作ります。

温湯消毒を行い殺菌したイセヒカリの種籾を苗箱に播き、上から土をかぶせてしっかりと灌水。本日は高島和子さんの元で農業研修を行っている甲斐さんも研修がてらお手伝いにきておりました。

2週間後、緒方さんの育苗ハウスを訪れると、イセヒカリの苗もすっかり成長しておりました。順調に苗が成長すれば、5月10日ごろに田植えする予定です。

田植え

5月12日にイセヒカリの田植えを行いました。昨年までは2枚の田んぼにそれぞれイセヒカリとヒノヒカリを植えていたので田植え時期が異なっていたのですが、今年は2枚ともイセヒカリなので2枚同時に田植えします。

すっかり伸びたイセヒカリの苗を田植え機に乗せてゆっくりと植え付けていると高島和子さんと甲斐さんがやってきました。どうやら田植えの研修に来られたようです。田植え機に甲斐さんを乗せ、田植え機の操縦方法やライン取りをレクチャーしていきます。田植え機はすぐ前を見て運転するとラインが歪みやすいので遠くを見ながら運転するのがまっすぐ植えるコツです。

除草

田植えから2週間ほど経った5月30日。緒方さんが一回目の除草機掛けを行っておりました。

2条の動力除草機「ミニエース」で圃場を往復しながら雑草をかき混ぜて浮かせていきます。この田んぼでも長さが100m近くありますので、2枚の田んぼの除草を行うと数kmは田んぼを歩く計算となります。

一度目の除草機掛けを終えたら草の生え具合を見ながら、また数日後に除草を行い、その後は手で除草を行います。

稲の成長の様子

2017年7月1日撮影

2017年8月1日撮影

2017年8月22日撮影

稲刈り

9月25日、緒方さんから連絡がありました。「すまん、連絡するのすっかり忘れとったばってん、23日に稲刈り終わったバイ!」というわけで稲刈りの写真はありません!収量は例年よりやや良かったそうです。

緒方さんのイセヒカリの田んぼは2枚ありますが、それぞれ無農薬・無施肥栽培歴は5年目と6年目となります。化学肥料はエコファーマー時代から15年以上に渡って使用しておりません。

熊本阿蘇産 無農薬栽培米

熊本阿蘇産 無農薬栽培米 古代米・雑穀

古代米・雑穀 季節の商品

季節の商品 穀物・野菜

穀物・野菜 お味噌

お味噌 阿蘇の漬物

阿蘇の漬物 お茶

お茶 加工品・調味料

加工品・調味料 ひばり工房

ひばり工房