Asononaka Store

2016阿蘇のなかストア 28年度産商品ページ

阿蘇のなかストアが作る、無農薬・無施肥栽培のお米

冬から始める雑草対策

今年の当店の米作りは冬から始まりました。

2015年12月30日。田んぼにプラウをかけました。プラウとは反転耕を行う作業機です。多くの農家が田んぼを耕起する際に使用するのがロータリーと呼ばれる作業機ですが、このロータリーが土をかき混ぜるように耕起するのに対し、プラウは下層の土と上層の土をそっくりひっくり返すように耕起します。

なぜプラウ耕を行うのか

雑草と戦い続けること4年。これまでの試行錯誤でヒエとコナギはなんとか抑えることができるようになってきたのですが、一方でクログワイという雑草の繁殖が目立ってきました。

どうやらクログワイは田の水深を深く保って雑草を抑える「深水」も効かず、地下10〜20cmにある塊茎から生えてきますので土の表面を攪拌する除草機も効果が薄いのです。

ではこのクログワイに弱点はないのかというと、唯一「乾燥に弱い」という弱点があります。クログワイの塊茎はある程度水分量を保っておかないとその機能が維持できず、極度に乾燥すると次の年に発芽できなくなるのです。

そこで冬に反転耕を行います。下層15cmの土をひっくり返し上層にあげることで下層にあるクログワイの塊茎を真冬の乾燥した空気に触れさせ乾燥させて死滅させるのです。

冬の阿蘇は寒いぜ

というわけで年の暮れに頑張っているのですが、まぁ寒い。キャビン(屋根)のないおんぼろトラクターでの作業なのでとにかく着込んで作業するのですが、吹き付ける北風が私の体温とやる気を奪っていきます。しかし「今頑張れば来年の除草が楽になるんだぜーっ」という想いでなんとか頑張りました。さて、果たして真冬の努力は報われるのでしょうか。

プラウで土を上下まるごと反転する。

プラウで土を上下まるごと反転する。

数ヶ月経過すると土は完全に乾燥する。

数ヶ月経過すると土は完全に乾燥する。

春、種まきと田んぼの準備

種籾の温湯消毒

3月になると種まきの準備が始まります。3月24日、種籾を60度のお湯に10分間浸して病原菌を殺菌する「温湯消毒」を行いました。今年から成苗の「ポット苗」で田植えを行いますので、育苗期間が45日以上と非常に長めになります。そのため5月中旬に田植えする分は逆算して3月末に消毒する必要があるのです。

苗代の準備

温湯消毒が終わったら10日後には種まきを行いますので、苗代の準備もしておきます。まずはあぜぬり機で苗代の囲いを作ります。その後、囲いの中を耕し、水を入れてハローで代掻きし、水の入水パイプを設置したら苗代の完成です。

あぜぬり機で畦を作って苗代を作る。

あぜぬり機で畦を作って苗代を作る。

水を入れたらハローで代掻きして完成。

水を入れたらハローで代掻きして完成。

種まき

4月5日にコシヒカリとササニシキの種まきをしました。今年はポット苗ですので、ポット苗専用の種まき機で種まきを行います。床土と覆土を自動供給してくれるタイプなので、昨年までと比べてとても楽チン。それに中古だけどちゃんと動いてるみたいですし、気合いで岡山県まで取りにいってよかった。

種をまきおえたら苗箱をすぐに苗代に並べます。並べる際、苗箱は土と密着させる必要がありますので、急遽自作の密着器「苗箱密着くんZ」を自作しました。しかしこの苗箱密着くんZ、コンパネと単管で作ってるのでとにかく重い!2人で両端を持つのでは重すぎるので、4人がかりで並べました。並べ終えたらラブシートをかけて、水をいれて種籾と土をじっくり湿らせたらあとは芽が出るまで放置です。

ポット苗用の種まき機で種まき。

ポット苗用の種まき機で種まき。

自作の鎮圧機に乗りながら作業。

自作の鎮圧機に乗りながら作業。

種まきから数日後、無事に芽が出た。

種まきから数日後、無事に芽が出た。

ポット苗なのでとても育ちが良い。

ポット苗なのでとても育ちが良い。

初めてのポット苗の田植え

いよいよ始動!8条のポット田植え機

昨年2015年の7月。北海道は旭川まで取りに行った中古のポット田植え機。ようやくこのバカでかい田植え機を使う時がやってきたのだ!というわけで始動。こういうのは習うより慣れろ、なんですよね。ですから練習など一切なしでいきなり植えますよ、私は。

苗代の準備

植え付け部に苗箱をセットしたらさっそく植え始めたのですが、これが全く綺麗に植え付けないんですね。苗が出てなかったり、倒れてたり。やっぱ練習は必要なんですね。しかしもう後戻りできないので、なんとかしなければなりません。

よく観察すると、植え付け部の爪に土が付着していることが原因のようです。この土はどこから出てきてるのか・・・あ、分かった!これは苗箱の上に溜まっている土なんだな。ポット苗を苗代に置く時に上から踏みすぎたことにより苗箱が土の中に沈んで、周りの土が上から覆いかぶさっていたようです。マット苗であれば難なく田植えできますが、ポット苗では死活問題。一旦苗箱を田植え機からおろし、高圧洗浄機で苗箱の表面の土を洗い流します。そうすると・・・おお、なんとか綺麗に植えるようになった。

まっすぐ植えようと目印をつけたりしたもののぐにゃぐにゃと曲がり、なんともヘタクソな田植えとなりましたが、まぁなんとか終わりました。よーし、次は除草だ!!

ポット苗箱は柔らかいのでこうやって載せる。

ポット苗箱は柔らかいのでこうやって載せる。

やたらとデカい田植え機でなんとか田植え。

やたらとデカい田植え機でなんとか田植え。

早め早めの除草機がけ

ポット苗だから早めに入れる

一旦根を切って植えるマット苗とは違い、根ごと植えるポット苗は活着(苗が根づいて生長しはじめること)が早いと聞いてましたが、よもやこれほどまでとは・・・!田植え5日後でもうピーンと立ってます。こりゃもう除草機をガンガン押しても倒れることはなさそうです。

昨年同様、田植え5日後に一回目の除草機がけを行いましたが、やはり活着が早いので苗を倒す本数はかなり減少しています。除草は初期除草が肝心ということで、田植え5日後、10日後に除草機をかけ、その後田植え20日後、30日後の計4回、除草機をかけました。

プラウ耕で雑草は減ったのか

クログワイ対策で行った冬のプラウ耕ですが、効果はあったのでしょうか。

結論から言いますと、満足度は50%といったところでしょか。確かにクログワイの発生は減ったのですが、「激減」とまではいきませんでした。その原因は単純に土の乾燥不足。排水性が悪い田んぼなどは雨が降ってもなかなか水が排出しないため、プラウをかけるだけでは完璧に土が乾燥せず、当然クログワイの種も乾燥しませんので、思ったほどは効果がなかったのです。

ということで来年はプラウだけでなく、水を速やかに排出するために溝を掘ったり、「サブソイラ」という土にナイフのように亀裂を入れる作業機を使って透水性を高めたりといったことを同時に行い、より土が乾燥するように心がけたいです。

それでは昨年みたいに「足の踏み場もないほどクログワイが繁殖している」といったことはなく、生えている箇所でもまぁぼちぼち程度なので、効果はそれなりにあったようです。

ちなみにヒエは深水、コナギは早めの除草機でほぼ抑えることができました。米作り5年目で初めてですね、朝から晩まで必死で手除草しなかったのは。しかし最終的にはアミミドロ対策で水を落とした田んぼではヒエが結構生えてきてしまいました。

株間も除草できる除草機を何回もかける。

株間も除草できる除草機を何回もかける。

今年も和同産業の水田除草機が大活躍。

今年も和同産業の水田除草機が大活躍。

稲刈りと籾摺り

亀の尾とコシヒカリの稲刈り

当初は10月初めに行う予定だった亀の尾とコシヒカリの稲刈りですが、雨や台風の影響で亀の尾を10月6日、コシヒカリを10月7日と8日に行いました。が、朝から晩まで必死で稲刈りしてたのでうっかり写真を撮っていませんでした。というわけで稲刈りの写真はササニシキ、森のくまさんの時に撮影いたします。

宇都宮さんと籾摺り

今年度も笠野ファームで乾燥、籾摺りです。10月8日、コシヒカリの籾摺りを行いました。途中、笠野親子が所要によりいなくなり、宇都宮政志さんと二人きりで籾摺りを行うことに。1台目の乾燥機の籾摺りが終わったので2台目の乾燥機の籾を出したいのですが手順が分からず、宇都宮さんと「このボタンですかね〜」「それっぽいですね〜」「押してみましょうかね〜」「押しちゃいましょうかね〜」「ここ引っ張るんですかね〜」「それっぽいですね〜」と半信半疑で作業を進めましたが、バッチリ籾摺りできました。

籾摺りで玄米になったお米を袋詰めする。

籾摺りで玄米になったお米を袋詰めする。

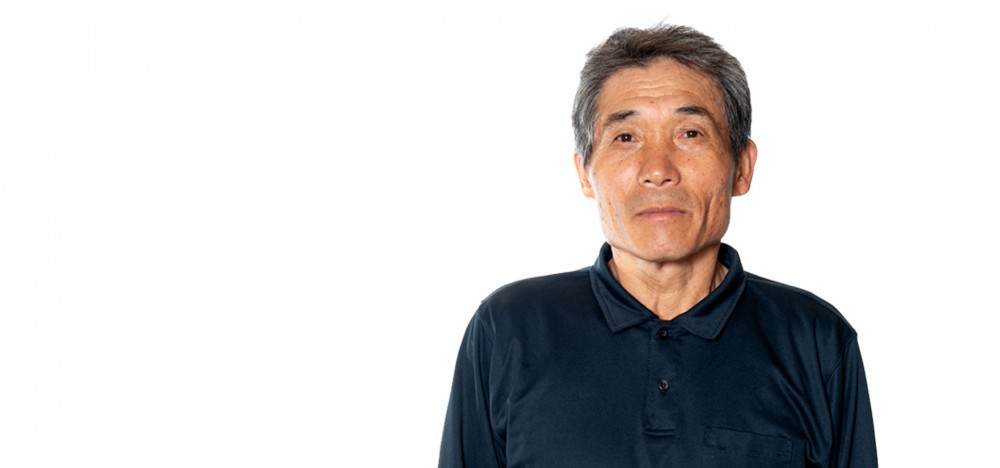

宇都宮さんにもお手伝いしていただいた。

宇都宮さんにもお手伝いしていただいた。

袋詰めする私。綺麗に結ぶのは結構難しい。

袋詰めする私。綺麗に結ぶのは結構難しい。

帰ってきた笠野さんと残りの籾を乾燥機に入れる。

帰ってきた笠野さんと残りの籾を乾燥機に入れる。

稲刈り

ササニシキの稲刈り

ササニシキの稲刈りは10月10日に行いました。

10月8日未明に阿蘇山が噴火したため、稲刈りはできないのではないかと心配したのですが、次の日の朝に田んぼへやってくると風向きの影響でまったく火山灰が降っていなかったため難を逃れました。

長男と。ご覧の通り火山灰の影響はなくて一安心。

長男と。ご覧の通り火山灰の影響はなくて一安心。

笠野さんからお借りしたコンバインで稲刈り。

笠野さんからお借りしたコンバインで稲刈り。

森のくまさんの稲刈り

森のくまさんの稲刈りは11月6日に行いました。

亀の尾、コシヒカリ、ササニシキの稲刈りは笠野さんからお借りした2条刈りのコンバインで刈ったのでとてつもなく時間がかかりましたが、今回の森のくまさんの稲刈りは4条刈りのコンバインで行います。2条刈りと4条刈りですので単純に刈り取り能力は2倍ですが、馬力もあり刈り取りスピードも早いため2条刈りよりも3倍以上は早いようで、3反1枚の田んぼをちょうど1時間ほどで刈り取っていきます。笠野さんが昼ごはんを食べている間だけ私がコンバインを操作。ヤンマーのコンバインは丸ハンドルですのでクボタと操作が違って難しいですね。

これにて当店の28年度の米作りは全て終了です。しかし稲刈りが終わったらすぐに冬の耕起を行いますので、連続して来年度の米作りが始まります。

森のくまさんを作付けした田んぼ。

森のくまさんを作付けした田んぼ。

田植えが遅れたので収量はいまいちでした。

田植えが遅れたので収量はいまいちでした。

熊本阿蘇産 無農薬栽培米

熊本阿蘇産 無農薬栽培米 古代米・雑穀

古代米・雑穀 季節の商品

季節の商品 穀物・野菜

穀物・野菜 お味噌

お味噌 阿蘇の漬物

阿蘇の漬物 お茶

お茶 加工品・調味料

加工品・調味料 ひばり工房

ひばり工房